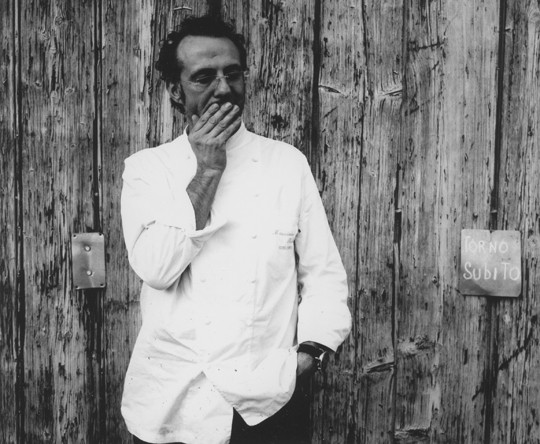

Massimo Bottura, cuoco che dell’ ambiguità fra gusto e pensiero ha fatto la sua cifra vincente. Costringendo il commensale a un nomadismo felice fra le papille, la memoria e il cuore.

La Storia

La cucina di Massimo Bottura

La poesia? “E’ un’esitazione prolungata tra il suono e il senso”. Terra di nessuno dove la materialità dell’espressione contende la scena all’ intenzione, la ragione ai sensi, la forma al contenuto. Nel ring di Paul Valery c’è posto al tempo stesso per Virgilio ed Ezra Pound. Ma anche per Massimo Bottura, cuoco che dell’ ambiguità fra gusto e pensiero ha fatto la sua cifra vincente. Costringendo il commensale a un nomadismo felice fra le papille, la memoria e il cuore. Ogni piatto come un’equazione ad “n” incognite che marcia liscia sulla calcolatrice della Francescana.

Sarà per questo che la soddisfazione e il pubblico in via Stella sono parimenti variegati, dai critici ai foodies, dagli avanguardisti ai nostalgici inveterati. Mentre il contrasto marchesiano fra testa e gola svapora come un retaggio di ere gastronomiche sepolte. Pochi chef condividono l’eleganza e la solidità gustativa della Francescana: Bottura è un Berasategui evoluto, andato a scuola dai maestri giusti. Il gallerista Emilio Mazzoli, mentore modenese di quella transavanguardia che tanto ricorda il passo dello strabismo della casa, quel guardare indietro per avanzare con un materialissimo mestolo (oppure pennello) in mano; come le massaie artiste dei tortellini e l’indimenticato Georges Cogny, Fitzcarraldo della nouvelle cuisine fra le gole verdi della Val Nure. Ed è perciò anche un intellettuale con idee precise sul presente e sul futuro della cucina, che finiscono impastate nella planetaria dello stile. Per poi affacciarsi su quell’esitazione che dà respiro poetico alle cose. Un cuoco non cuoco come tutti i creatori più intensi e più longevi.

La cifra è quella rivoluzionaria della semplessità, mot valise coniato da Alain Berthoz per designare una semplicità che sa misurarsi con quanto è complesso, e senza incappare nei gomitoli farraginosi del reale li spiazza con mossa obliqua, deponendo le forbici per districare le arterie con destrezza. “Eleganza piuttosto che sobrietà, intelligenza piuttosto che fredda logica”. Nella Babele della cucina contemporanea, dove si sommano, in un’addizione che procrastina qualsiasi soluzione, tempi e luoghi disparati, la spinta globalizzatrice con la contemporaneità del passato e del futuro, il viluppo del rovo e l’ortogonalità della scacchiera solidarizzano in una visione chiara e fedele. Dove c’è posto al tempo stesso per le suggestioni normanne e per un paradigma strenuamente identitario. Quello che informa il menu degustazione intitolato a un goethiano viaggio in Italia.

<br />

<br />