È una rivoluzione passiva quella che Matteo Baronetto sta mettendo in atto nel santuario della torinesità, dove i grandi classici sono via via accerchiati dall’assedio creativo. E viceversa.

La Storia

Torinese di nascita, torinese per temperamento. Nessuno, meglio di Matteo Baronetto, poteva interpretare un’intramontabile istituzione cittadina insieme alle inquietudini che scorrono sotto vetrofanie, specchi e stucchi. Schivo come si usa da queste parti, da quattro anni è il capocuoco di una “rivoluzione passiva” che sprigiona le sue scosse attraverso i velluti di Cavour, su su per le posate d’argento di 260 anni di storia. Senza colpi di cannone o arrembaggi frettolosi: è immutata la facies aristocratica, sotto cui scorre però un sangue nuovo.

“Sono arrivato qui nel rispetto dei luoghi”, dice. “Perché mi sento ospite: Del Cambio esisterà ancora dopo di me. È un museo pubblico e privato che vive sull’accoglienza ed è l’accoglienza, insieme al modo di mangiare, a essere cambiata”. I grandi classici della casa, dal vitel tonné alla finanziera, alla sogliola alla mugnaia, sono stati così assediati da una creatività sempre più matura. E viceversa, visto che i ripescaggi temerari ispirano punte indimenticabili. Sulla carta la tradizione è separata dall’innovazione, per non ingenerare confusione; ma i due mondi si incontrano, come sulla soglia della sala Pistoletto, nel menu Nel tempo, dove la stessa ricetta è proposta in versione filologica e contemporanea. Poi c’è il percorso d’autore, intitolato all’Improvvisazione ragionata: sequenze di 6 o 7 piatti variabili secondo i gusti della clientela (135 euro). Il top tuttavia resta lo Chef’s table articolato in 10-12 piatti sempre diversi, dove la creatività di Baronetto si esprime senza remore. È ormai una creazione collettiva, che coinvolge la brigata, chiamata a interfacciarsi con gli happy few oltre il bancone. Si prenota chiamando il ristorante, poi è Baronetto in persona a verificare la compatibilità con la mole di lavoro del ristorante e a sondare le propensioni degli ospiti.

Da un anno e mezzo, in particolare, procede il lavoro sugli aceti, incentrato sulle fragranze più che sull’acidità, a riprova di una creatività più matura ed elegante, tesa alla smaterializzazione. “Tutto è nato dalla disponibilità stagionale di fiori di limone, che volevo usare e conservare. Ho provato a metterli in una soluzione acidula e ho notato che anche l’aspetto cambiava, diventavano traslucidi e trasmettevano la loro carica aromatica al liquido di marinatura. Mi si è aperto un mondo: ho iniziato a sperimentare altri ingredienti, usando un comune aceto di vino bianco come estrattore, più una parte di zucchero per innescare la fermentazione, e anche per arrotondare. Mandarino verde, spezie, uva fragola, salvia, caffè, zafferano, sambuco… Li chiudo in un contenitore di vetro e li conservo per 1, 2, 3 mesi, fino a un anno in frigorifero. Poi li uso con il contagocce, perché voglio che siano sfumature nel piatto, per quanto percettibili. E in certi casi risultano così eleganti che sembrano quasi bevande”.

Anche questa, in fondo, è una “app”, come Matteo ama definire i filoni di ricerca della sua cucina, modulari al pari degli schemi classici (vedi le salse madri), dove il principio non è la ricetta, ma la sua capacità di generare innovazioni. “Sono il risultato dell’attenzione del cuoco, senza l’ambizione di fare cose che nessuno ha mai fatto: piuttosto la sfida di raccontare un pensiero, una storia, un percorso”. Chi ha assaggiato la cucina di Baronetto ai tempi di Cracco-Peck, e ne ha seguito l’evoluzione, non faticherà a riconoscere nel pasto motivi ricorrenti, che individuano uno stile di grande personalità, dalla riabilitazione del grasso, gusto negletto come l’amaro, allo schema più che mari e monti, mari e viscere, iniziato da un epocale musetto con gli scampi, fino all’uso della similitudine e dell’enigma, sempre spiazzante nell’ardita strutturazione duale del piatto. Quella di Baronetto è la cucina di un solista, creativo puro, senza magisteri diversi da quello marchesiano, di primo e di secondo grado: nessuno incarna come lui il monoteismo della cucina italiana.

I Piatti

Il piatto tuttavia, se possibile, si è fatto negli anni ancora più nudo. Avanzando sul sentiero marchesiano. Le presentazioni sono disadorne, le tecniche spesso elementari, ma esatte e intuitive. È la solitudine dell’ingrediente, la stessa dello scultore di Caillois che si interroga sul suo diritto a scalpellare di fronte alla magnificenza della natura: “Je m’essaie ainsi à des sculptures secrètes, que je ne montre à personne et qui sont faites de pierres où je n’ai presque rien modifié”… Anche grazie all’orto, probabilmente, che ha messo al centro il vegetale. Esaltare senza banalizzare diventa allora la sfida più difficile, attraverso un gesto o un accostamento spiazzante. La regola è il depistaggio: in ogni piatto c’è una mossa da capire, ogni pasto configura una partita a scacchi. Anche quando, come è generalmente il caso, i riferimenti sono marchesiani o meglio classici di un classicismo vario, la creatività scava fra di essi cunicoli impensati e controintuitivi, che celano l’ignoto dietro il noto.

C’è l’aceto, alle spezie, nell’insalata salanova dell’orto, appena scottata per il tepore che non pregiudica la testura croccante e l’acquosità, con sugo di vitello, riduzione di barbabietola, pinoli, capperi, olive nere. Dove l’idea è quella di mangiare un condimento e si comincia il pasto con quelli che sembrano i resti di una pietanza. Ma ogni Chef’s table è estemporaneo e irripetibile, se non nello spirito. E lo stile nella coerenza varia di piatto in piatto, dalla riduzione alla proliferazione, dalla ricerca sul gusto al divertissement. Vedi la finta bresaola, servita come si conviene con limone, rucola e Parmigiano: un trompe-l’oeil alla spagnola dove però convergono le due “app” di Cracco-Peck, il quaderno di mare e il tuorlo marinato. La sfoglia è infatti a base di barbabietola, testurizzata con la preziosa sostanza filosofale.

Ha sembianze marchesiane la pancia di branzino, adagiata a listarelle sul piatto con olive nere, amarene e una deliziosa maionese al sugo di vitello. Dove l’idea è quella di recuperare uno scarto, appena scottato in padella sul lato della pelle; ma il risultato è il protagonismo del grasso, dagli omega 3 alla pomata consistenza mou del condimento, con le olive amare che bilanciano insieme alle amarene, in similitudine per forma e trattamento in salamoia.

Ma fa saltare sulla sedia lo scampo crudo, servito sul piatto vuoto apparentemente al naturale. “Avevo fra le mani dei crostacei bellissimi, piccoli, sgusciati. Già ottimi così. Volevo mantenerne inalterato il gusto con un condimento elegante, ma netto”. Ed ecco l’olio di vinaccioli infusionato a caldo con foglie di fico, appena spennellato, senza aggiunta di sale: porta una leggera grip tannica e soprattutto una straordinaria amplificazione aromatica fra frutto di mare e frutto di terra. Magie della materia da parte di un cuoco sciamano, come a suo tempo il rognone con i ricci. Di fianco, altrettanto ospedaliera all’apparenza, la guarnizione: puntarelle sbollentate con semi di finocchio alternate a finocchi, per la similitudine delle consistenze. Un piatto provocatorio, che però non è nato per provocare, sottolinea lo chef. Come le sculture nascoste di Cailloirs.

È bellissimo il merluzzo marinato in una riduzione di vino rosso, quasi ligneo nella sua sfogliatura di mogano. Strizza l’occhio al brasato e al classicismo, con qualche goccia di aceto al tè affumicato per la sensazione torbata che esalta il vino sulla viscosità della polpa cotta al vapore, leggermente sapida. La solitudine della materia, ancora una volta, e una tecnica che significa giusta percentuale di vino e tempistica esatta. “Artigianale”, come lo fu a suo tempo Pierangelini. “Perché la cucina italiana è questa”.

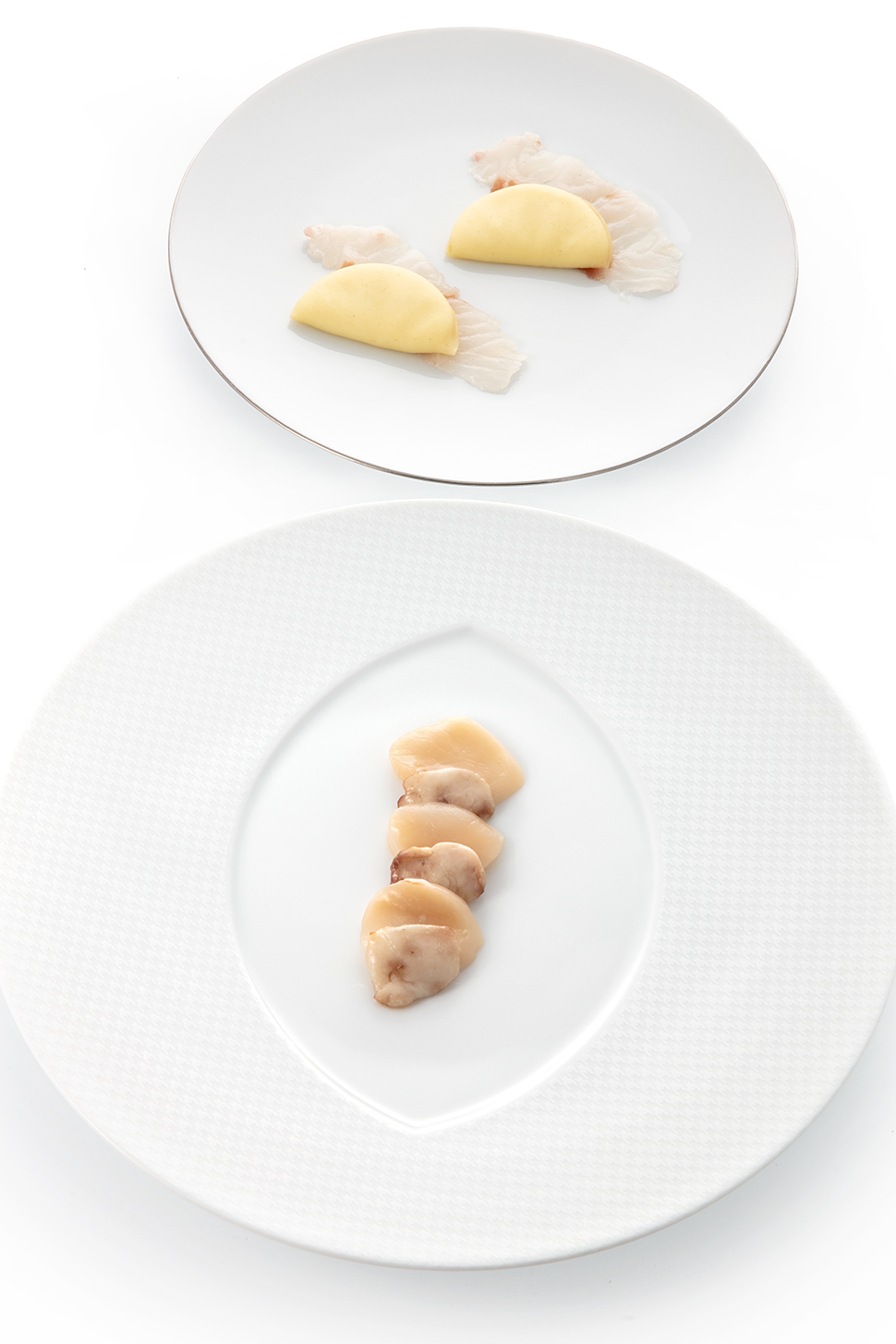

È una metempsicosi dello schema mari e viscere (iniziato nel 2000 con il musetto agli scampi e culminato nel celebre rognone con i ricci, secondo incastri di volta in volta diversi), ma anche l’ultimo degli enigmi binari il piattino di rondelle di capasanta cruda alternate a rondelle di midollo al forno, dove il grasso animale condisce la dolcezza marina. Similitudini fra opposti, secondo le leggi della poesia, e un impiattato suggestivo sul disegno di zampe di insetto, che evocano la metamorfosi della materia in atto. “Sembrano giochi di parole, ma le cose non stanno così – almeno non ancora: sono, invece, “enigmi”, ovvero messaggi di verità in forma di ossimoro”, avrebbe detto qualcuno.

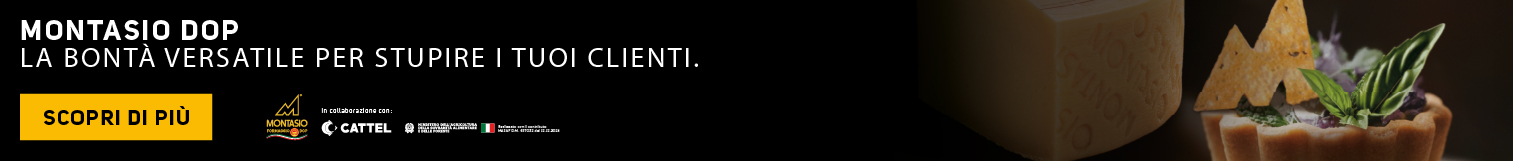

Lascia il segno anche il raviolo di setosa pasta al vapore ripieno di besciamella, servito con una lamella di branzino crudo e centrifugato di scorza di limone a rinfrescare, che evoca i pasticci di pesce di una cucina d’antan, sepolta nei ripostigli della storia. Più che vintage, alla Pellaprat. Un’avanguardia seduta nella poltrona dei suoi luoghi, come a suo tempo il geniale aspic di pasta: il frutto del secondo assedio.

Più immediato il ramen piemontese, ironia sul chinese sounding che chiama a raccolta i sapori identitari del territorio: il brodo di manzo alle croste di Parmigiano, l’acciuga, il peperone alla brace, il tartufo, i tajarin, le nocciole e a fianco la tuile di polenta fritta. Un piatto generoso, corroborante, per tutti, di nuovo ispirato al concetto di “app”, leggermente scioccante nel conservatorio del Cambio.

Nuovamente mari e viscere, il filetto di triglia è servito con una fettina di testina che lo lubrifica, una rondella di patata lessa e una “salsa verde” di purea di prezzemolo e colatura di alici, nel match fra gelatinosità, animale e marina, quasi da pesce da zuppa nel connubio, e sensazione tannica verde. Secondo lo schema del bollito.

Ancora cucina regionale nel rognoncini di coniglio alla veneziana con purea di scalogno brasato, aceto di salvia e spinaci alla mugnaia, irrorati di roux nocciola. Chiude il crème caramel gelatinato. Un modo per variare le consistenze del dolce classico, elidendo il croccante in favore di sfumature prossime e cangianti. Più il sorbetto di pompelmo per “gestire l’amaro” e rinfrescare.

Le fotografie dei piatti sono di Davide Dutto

Indirizzo

Ristorante Del CambioPiazza Carignano, 2 – 10123, Torino – Italia

Tel. +39 011 546690

Mail welcome@delcambio.it

Il sito web