Marcello Trentini e la cucina magica del Magorabin per il rilancio di un ristorante già affermato sulla dinamica scena torinese

La Storia

Trentini, lo Chef Anticonformista

Provocatorio, gioviale e al tempo stesso sferzante. È difficile contenere la personalità di Marcello Trentini nel cilindro di forza di una toque, e non solo per le treccine (crescono da quasi 30 anni) che ne fanno l’icona dell’anti-chef come lo abbiamo finora conosciuto. Cosicché nel mondo ingessato della gastronomia italiana la sua figura di rottura ha sempre sollevato qualche sopracciglio di troppo, prima del successo ormai praticamente unanime: dopo la stella Michelin datata 2013, l’ingresso prestigioso nelle Soste e la carica di vicepresidente dei Jeunes Restaurateurs d’Europe.

Di operazioni cosmetiche, del resto, non ne ha mai tentate. “Ma non sono mai stato un rastafari; piuttosto mi affascina l’universo shivaita, che crede nella circolazione delle energie ma benedice anche lo spirito guerriero”. Lo stesso nome sull’insegna suona come una provocazione: Mago Rabin indica in Piemonte lo spauracchio dei bambini, l’uomo nero. “Lo scemo del villaggio, un po’ temuto, un po’ santone, un po’ oscuro, ma sostanzialmente buono”. Da qualche anno a questa parte è uno degli indirizzi di riferimento su Torino, in cerca di maggiore visibilità sul palcoscenico della cucina nazionale.

Un piccolo miracolo, per un outsider totale e totalmente autodidatta, che non ha mai fatto un’ora di stage né di lezione dal Cannavacciuolo di turno. “Alla cucina sono arrivato un po’ per caso, dopo aver studiato al liceo artistico. Mio padre era un rappresentante di abbigliamento, il tipo del ‘commesso viaggiatore’ alla Arthur Miller. Niente a che vedere con la cucina, che ho scoperto per gioco, quando a 13 anni al pomeriggio leggevo l’Enciclopedia Curcio ed eseguivo le ricette. Ero quello bravo, che la sera spadellava per gli amici. Poi è successo che durante il servizio civile, al circolo ARCI mi hanno chiesto cosa sapessi fare. Nulla, ho risposto, tranne forse sbucciare una cipolla. E da lì è partito tutto”.

“Non avevo nessuna cognizione del fine dining, così ho iniziato a lavorare "nei peggiori bar di Caracas" per racimolare uno stipendio, da una brasserie di Londra che ammanniva centinaia di bistecche a un chiosco di lasagne e agnolotti a Puerto Escondido. La consapevolezza ha cominciato ad arrivare grazie a Slow Food e poi lavorando in un’enoteca, il cui patron, allora single, mi portava con sé per stellati. Ricorderò finché campo la prima volta, all’Enoteca di Palluda nel 1998: una folgorazione. Mi sentivo come un bambino che tira di pallone a una finale di Champions. Così ho iniziato a studiare come un matto, all’inizio scopiazzavo, poi ho tentato qualcosa di mio”.

“Da spirito libero avrei probabilmente continuato a girare, ma ho conosciuto Simona, all’epoca studentessa in farmacia, abbiamo capito che avevamo in comune un sogno e nel febbraio 2003 siamo partiti con il nostro ristorante. Un piccolo aiuto dei miei genitori e abbiamo firmato cambiali fino a Marte, con l’obiettivo innanzitutto di venire a capo dei debiti riempiendo le sedie. Fino al 2010 oltre ai miei piatti servivamo salumi, focacce calde e bistecche. Eravamo io e Simona, con il lavapiatti solo nel week-end, il doppio dei coperti e la metà dello spazio. Poi poco alla volta, anche grazie ai clienti, ho preso coscienza di non avere una mano infelice e ho puntato sempre di più sulla creatività. L’evoluzione è stata lentissima e progressiva: continuo a comprare tonnellate di carta stampata e spendo una fortuna per mangiare dai migliori, in tutto il mondo, imparando ogni giorno dai miei errori. Poi c’è l’Asia, che da anni esploro per lavoro, ricavandone spunti”.

Oggi in brigata ci sono una ventina di elementi, 13 solo in cucina, per 8 tavoli e un massimo di 24 coperti: proporzioni da tristellato. “Sono tutti giovanissimi: ho sempre creduto nel vivaio e cercato ragazzi con la voglia e la sensibilità giusta. La mia è una brigata orizzontale, non militare, dove ognuno ha gli stessi diritti e gli stessi doveri. E i risultati si vedono quando ci sediamo insieme per costruire i piatti: io lancio suggestioni, poi ciascuno apporta il proprio contributo. Un concetto di autogoverno e un lavoro di limatura orizzontale che generano ricchezza. Faccio qualche nome: Andrea ed Elisa alla partita dei caldi, Gian agli antipasti freddi, Lee in panetteria, Giorgia agli snack di benvenuto, Fede, un argentino allievo di Jordi Roca, in pasticceria e il lavapiatti Akim, l’unico insostituibile; più aiuti e stagisti vari”.

“Vado fiero anche delle materie, su cui portiamo avanti un lavoro devastante: il pesce ligure e del mare del nord, gli stessi scampi di Cerea e merluzzi del Geranium, i piccioni di Miroglio, che alleva a San Damiano d’Asti pulcini della Bresse, dal petto teso e dolcissimo. Compro tanto, assaggio continuamente e ai miei clienti offro solo il meglio”.

I prezzi tuttavia restano friendly. Sotto la copertina effigiata da Marcello con un sole piemontese d’autunno, i menu sono 4, come gli elementi: il piemontese costa 60 euro, quello di pesce 80, i classici 100 e il mano libera 140. In abbinamento la carta dei vini amministrata da Simona con Alberto e Mary conta 800 referenze, in gran parte piemontesi e francesi. Ma il percorso al calice privilegia bevande alternative, infusi e cocktail, per reggere l’acidità, divertirsi e gestire il tasso alcolico.

I Piatti

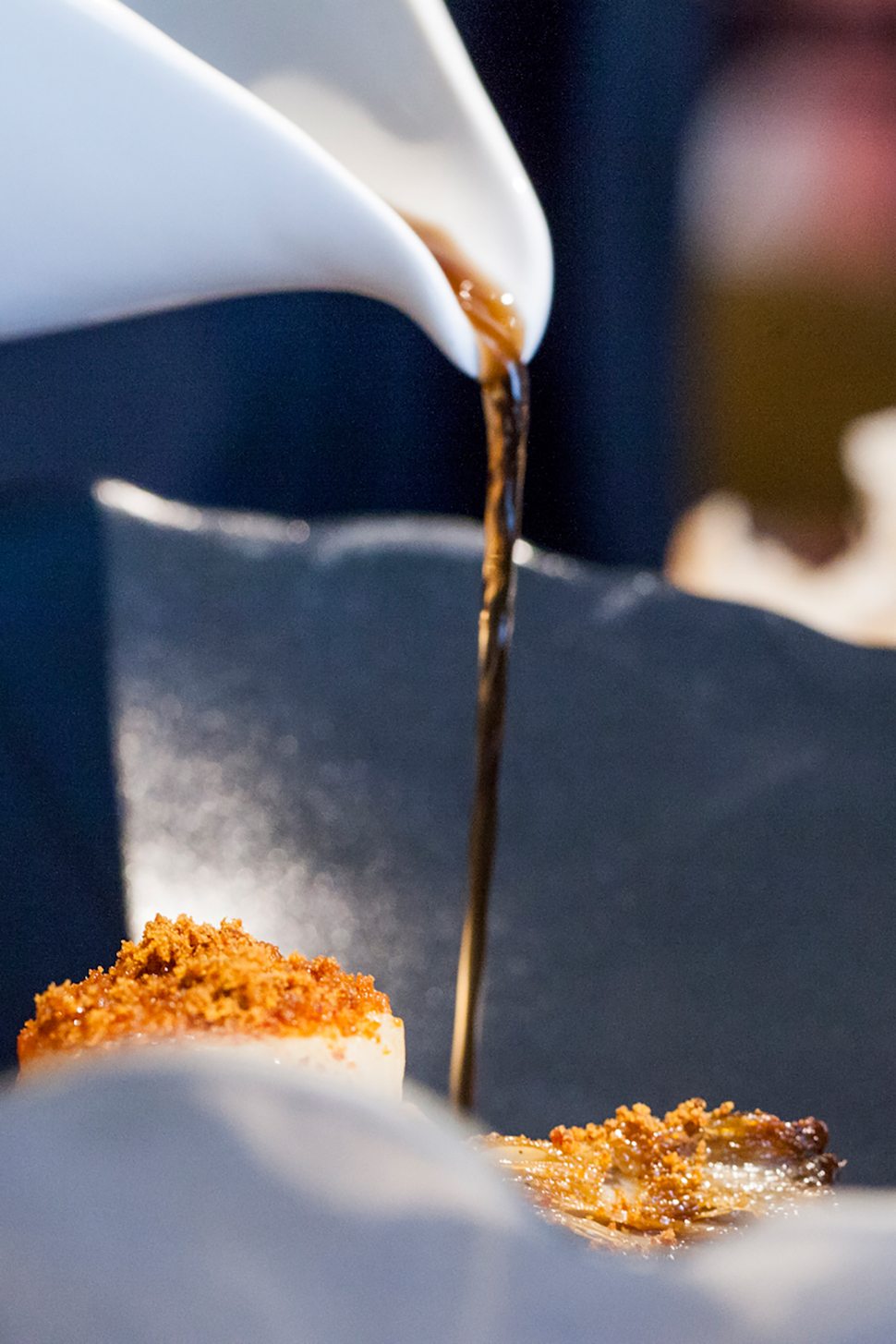

Rispetto al passato, contraddistinto dalla golosità e da ricorrenti contaminazioni carne/pesce, nord/sud, lo stile si è fatto più libero e vario, pulito e lineare, sgombrato com’è dalla tendenza alla semplificazione ma complessificato dalla ricerca gustativa. La curva del menu va dal freddo al caldo e dalla terra al mare, in un crescendo di gusto e intensità. Con il focus, al momento, sui brodi, per estrazione e non, anche in pentola a pressione, la balsamicità delle erbe familiari e l’universo degli aceti, più qualche ripescaggio classicista.

Gli appetizer sono un mondo, e non solo perché si ispirano allo street food globale. Ci sono il cannolo di tartare di cervo marinato come un ceviche nel tacos al mais, che attraverso il Perù e il Messico riporta a una polenta fumante;

la cialda di riso soffiato al nero con frutti di mare, gel di guazzetto di scorfano e di limone amaro, miniaturizzazione di un vecchio signature;

la spugna di arachidi con maionese al wasabi, per le noccioline piccanti cinesi; il panino al vapore con pancetta di maiale affumicata, miele e mirto in omaggio a Petza, nuovamente ispirato all’Oriente;

la focaccia ai cereali con lardo di manzo allo yuzu e ciliegia alla senape; il cappuccino di crème royale di foie gras, bruciato al cannello e poi passato al torchon, con bacio di dama salato alla nocciola e caramello di cipolla, ultimo retaggio di una vecchia passione;

il tartufo ispirato a Dacosta con emulsione di tagliatelle stracotte al tartufo bianco e patate, spolverizzato di tartufo nero, dalla consistenza di crema pasticciera densa; il cracker di canapa e riso venere con miele, polvere di limone e maionese di maggiorana.

In accompagnamento, secondo la tradizione piemontese, un vermouth Mancino con Campari, acqua frizzante al gelsomino e lime di Fentimans, “american indian” floreale. Oltre ai grissini di semola all’olio, arrivano due pani: sugli antipasti il più neutro di farina Antiqua bianca e lievito madre insieme all’extravergine siciliano; sui secondi il più intenso di farina di segale, tumminia e mirtilli liofilizzati, cotto al vapore e poi al barbecue, insieme a una ciotola di burro demi-sel della Normandia.

La gelatina di pomodoro datterino con brodo di pesce affumicato (ottenuto da carcasse di rombo e addensato dal proprio collagene), caviale per la spinta iodata, erba pepe e pomodorino prunillo semi-dry è un antipasto di pesce in absentia dedicato al gusto dell’umami, che scherza con i classici brodi a inizio pasto.

È poi ottimo lo sgombro fra saor e scapece, che varia il modello di Bartolini: sopra il filetto a bassa temperatura c’è un mosaico di gel: scalogno arrostito, saor all’aceto di Porto, brodo di pesce al limone e scapece; più uvetta e acqua di zucchine a scapece. Dopo la liquidità, per quanto paradossale, l’altrettanto classica acidità sul metallico del pesce azzurro.

“Sono stanco di cucinare il foie gras, che pure adoro. Ho pensato di sostituirlo con il fegato di rana pescatrice, passato a bassa temperatura e poi al cannello per l’effetto scaloppa. Mentre le guance sono marinate in un carpione di cipolla, yuzu e aceto di patata americana che funge da latte di tigre per un quasi ceviche; più il porro bruciato per l’amaro e le foglie di cappero liofilizzate per la sapidità”.

Divertente a seguire l’hâtelet di boccone del prete, tradizione tanto piemontese quanto giap. Dove i brani di pollo, grassi come dadi di pancetta, sono cotti a bassa temperatura, abbrustoliti e glassati in una salsa teriyaki all’Aceto di Barolo; più un consommé in tazza preparato con le carcasse arrostite, passate in pentola a pressione prima della chiarificazione con il petto e dell’infusione in due tempi di verdure ed erbe aromatiche.

L’intermezzo è un minestrone di verdure croccanti con fondo bruno vegetale, che sa di terra e tartufo, umami puro, più un giro d’olio, foglie di broccolo bruciate e lime.

Mentre gli spaghettini con estratto di cime di rapa crude, acciughe, tartufo e senape, sul fondo di pane abbrustolito, ritrovano l’Italia (nello specifico Puglia e Piemonte) attraverso il Giappone con una classica mossa del cavallo: il modello per liquidità scivolosa e natura composita è infatti il ramen.

Trentini dimostra di saper fare tradizione con l’agnolotto pizzicato al fazzoletto ripieno di 5 carni (manzo brasato al vino rosso, filetto di maiale al forno, gallina bianca al vapore e al greenegg, coniglio in olio cottura, fegatini spadellati all’Aceto Balsamico – in abbinamento un tè Rooibos con cioccolato e peperoncino, scelto per grassezza, persistenza e note nutty);

ma diverte anche con il risotto Torino Milano, classico giallo sfumato al Vermouth: amaro su amaro, spezia su spezia arrotondati da una mantecatura generosa. Con il cocktail nel bicchiere.

Né manca la sfida del classico: vedi la ventresca appena scottata di ricciola ligure, concentrato succulento di omega tre, servita con salsa classica alla mugnaia e caviale.

Il piccione sotto sembianze crude svela una testura soda e matura, quasi da salmistrato: farcito con erbe aromatiche bruciate al cannello al suo interno, per l’effetto fumé, poi passato per 5 minuti in forno, riposa per una settimana nel suo brodo prima di essere rigenerato a 55 °C. Il brodo è anche la base per la salsa italiana al pomodoro, con le spezie tandoori a correggere la tendenza dolce. Simona abbina un caffè percolato con extravergine e timo, per la nota amara altrimenti assente.

Al predessert defaticante di verdurine sbollentate nello sciroppo al 20% con sorbetto di datterino e acqua di finocchio, dove ogni granello di zucchero è pesato, segue la pulizia definitiva del brownie al cioccolato con gel di lamponi e barbabietola marinata all’aceto, effetto digestivo.

Le fotografie dei piatti sono di Stefano Caffarri per Il Cucchiaio d'Argento

LA fotografia di copertina è di Pietro D'Aprano

Indirizzo

Ristorante MagorabinCorso S. Maurizio n 61/B - 10124 Torino

Tel. +39 0118126808

Mail info@magorabin.com

Il sito web